Il web ha aperto nuovi spazi di confronto e accelerato il movimento informativo, in una continua corsa con la contemporaneità delle ore, dei minuti. Si sa però che la fretta è cattiva consigliera e spesso si scontra con la qualità dell’informazione.

La parola,” filologia”, ritenuta erroneamente esclusivo appannaggio degli umanisti, potrebbe rappresentare oggi un buon metodo d’indagine “nella” e “della” contemporaneità; una scienza e un metodo, un modo di porsi rispetto alla continua ricerca di verità, sebbene parziali, che riguardano le questioni di comune interesse.

“Filologìa”, dal lat. Philologĭa ( in greco ϕιλολογία, composto di ϕιλο- «filo-» e λόγος «discorso») significa propriamente «amore dello studio, della dottrina».

Nel suo primo significato, secondo il vocabolario Treccani, la “filologia” è da considerarsi «l’insieme di discipline volte alla ricostruzione di documenti letterari e alla loro corretta interpretazione e comprensione, sia come interesse limitato al fatto letterario e linguistico, sia con lo scopo di allargare e approfondire, attraverso i testi e i documenti, la conoscenza di una civiltà e di una cultura di cui essi sono testimoni».

Per estensione la parola viene anche utilizzata per indicare, in ogni ricerca, l’interpretazione di fatti basata sull’esame di testi e documenti o su notizie storiche.

La lunga tradizione della filologia ha inizio nel III sec. a.C., per opera dei dotti di Alessandria d’Egitto (Zenodoto, Callimaco, Apollonio Rodio, Eratostene, Aristofane di Bisanzio, Aristarco di Samotracia) impegnati nella ricostruzione e nel commento dei testi letterari più antichi.

Cosa può dare alla contemporaneità una scienza così antica e apparentemente lontana anni luce dalle frenesie dei nostri giorni? Molto, in primis il senso della dedizione, il tempo dell’approfondimento, il desiderio del confronto che si avvicina all’infinito a una verità storica.

Se è vero che l’informazione è volatile e ha una scadenza, è altrettanto vero che un’osservazione più attenta dei fatti rivela verità contenutistiche e metodologiche che restano, che aggiungono qualcosa alla conoscenza del reale, alla conoscenza delle dinamiche e dei comportamenti umani, restituiscono una prospettiva storica alle cose.

Il giornalismo può essere in questo senso insostituibile fonte di conoscenza e comprensione, può essere - usando un’espressione estemporanea - “filologia della contemporaneità”.

Scrive Sergio Lepri, giornalista e docente di fama internazionale: «Nessuno diventerà giornalista o, per lo meno, buon giornalista, se gli manca curiosità di conoscere e capacità di analisi critica, ma il resto, la parte più importante della professionalità giornalistica, è nel patrimonio di cultura, di tecniche e di sensibilità che nasce dall'apprendimento, dallo studio, dalle letture e che si arricchisce con l'esercizio, con la pratica quotidiana, con l'accumulo accorto delle esperienze di lavoro».

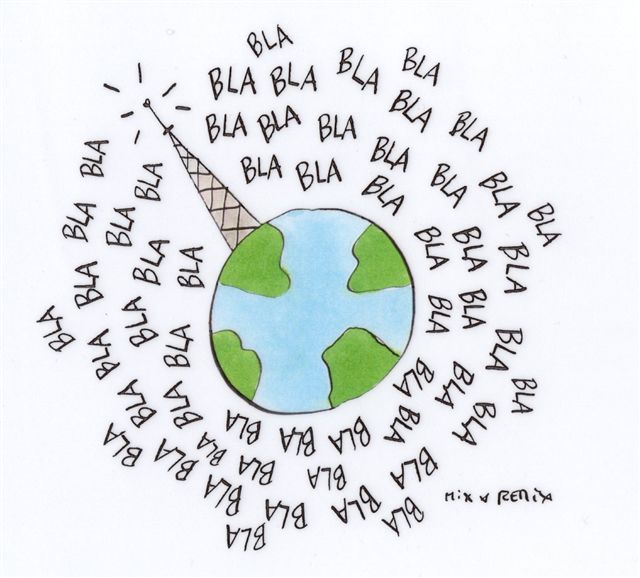

Sembra suggerire che non può esserci giornalismo senza indagine, senza ricerca, senza interpretazione basata sui fatti: un giornalismo che non verifica le fonti, non confronta i documenti, non crea il contraddittorio non è giornalismo ma chiacchiericcio.

E allora tutti possiamo dirci giornalisti, possiamo guadagnarci il nostro quarto d’ora di celebrità.

Nel linguaggio specialistico della filologia si usa spesso un verbo molto significativo, “collazionare”; viene utilizzato per indicare il confronto fra diversi manoscritti che contengono versioni diverse dello stesso testo, al fine di verificarne la conformità con l’originale.

“Collazionare”, confrontare, analizzare, interpretare, rappresentano dimensioni che molto spesso il nostro giornalismo e, a livello macroscopico, la nostra società hanno dimenticato: accogliamo pezzi d’informazione passivamente rinunciando alla verità, per superficialità, per inerzia, per imperizia.

“Collazionare”, altrimenti detto “verificare le fonti” è dovere dell’informazione, altrimenti tanto vale rimettersi alle discussioni della domenica mattina in piazza o abbandonarsi al flusso inanalizzato dell’opinionismo dell’ultima ora.

www.guardiagreleweb.net

www.guardiagreleweb.net